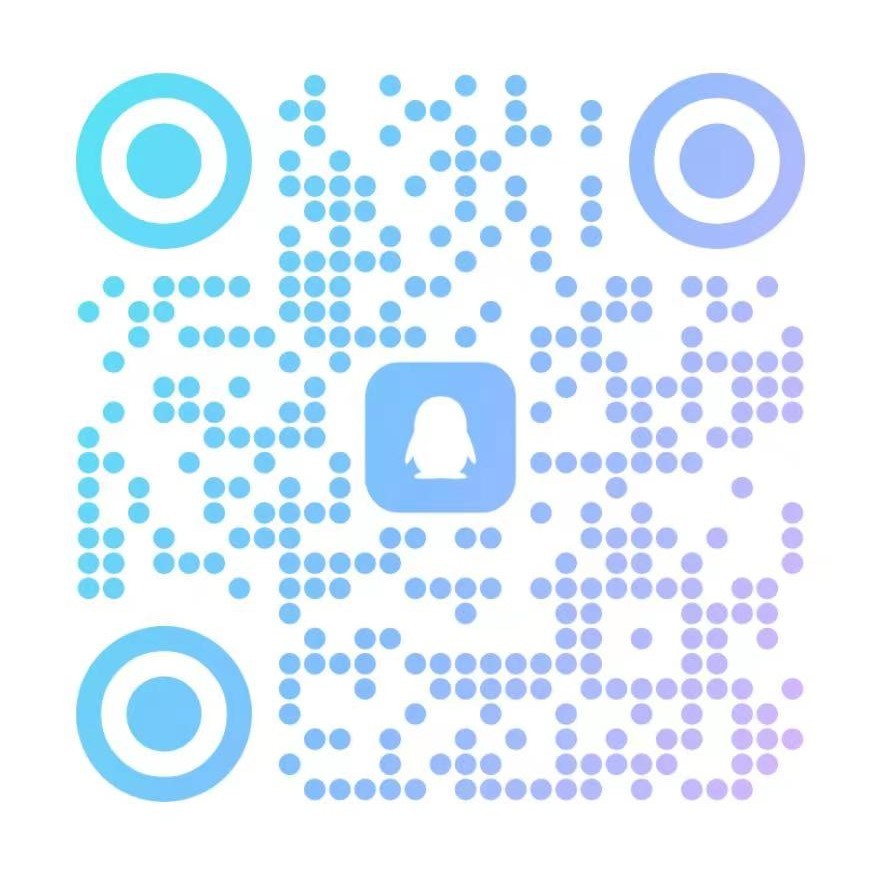

QQ扫一扫联系

普通高中教科书 教师教学用书 语文

选择性必修上册 第三单元 资料链接

编者注:由于参考的译本不同,文中涉及的人物译名和对小说语句的引用或与教材课文有所不同。

提供doc可编辑文档下载:下载地址

大卫·科波菲尔(节选)

乔治·福特

在狄更斯开始写《大卫·科波菲尔》前不久,他决定用亨利·菲尔丁的名字来给他新生的儿子命名。他之所以要对菲尔丁表示这个敬意,是因为他相信,记录一个主人公从出生到成熟的发展过程的《汤姆·琼斯》可能对他当时正在头脑里成形的一本书提供一个典范。由于我们在英语中对这类小说没有一个令人满意的词儿可用,我们通常就用了一个德语词Bildungsroman(教育小说)。一个初学写小说的人会认识到Bildungsroman看起来是最容易写的一种小说,而实际上是最难写好的一种小说。困难在于它的松散。在主人公成长过程中发生过的成千上万的经历中,究竟应当挑选哪一些来举例说明呢?

当这种小说用第一人称写了出来,至少会受到一些限制。差不多发生的每一件事都得要主人公亲自看见或听见。这一种限制引起了一些特别的问题。例如大卫偷听到泼辣的洛莎·达特尔对于爱弥丽的恶毒的责骂这一场面,就是个明证。这个别扭的场面从手稿看来给了狄更斯不少麻烦。它虽然是一个例外,但也显示出用第一人称来讲述故事的一个不利之处。就像乔哀斯·卡莱(他是现代写这种体裁的一个大师)承认的那样,那些叙述者没有亲自始终在场的场面“比用第三人称写的一篇故事更为远离实际”。一个解决的办法就是把一切并非显然发生在叙述者身上的事,都严格排斥,就像笛福在他的《鲁滨逊漂流记》中容易做到的那样。但狄更斯企图要做的却是一件具有更大挑战性的工作,他不仅要写大卫的成长,还要写斯提福兹和爱弥丽、斯特朗医生和他的妻子、尤利亚·希普和密考伯、特拉德尔斯和从德文夏来的姑娘们、贝西姑婆和她的穷丈夫之间的次要情节。把这些都混合在一起,其困难是显而易见的。但把这些次要情节的每一个都和大卫自己的观点的发展融合起来,这种技巧也同样是显而易见的。后来狄更斯要从书里挑选些段落给听众朗读时,他自己才发现全书是多么巧妙地形成了一个整体。他说:“还有一个巨大的困难,就是我费了很多心血把全书组成了一个整体,使它很好地交织融合在一起,结果我想把大卫和朵拉婚后生活的部分单分出来讲述,到现在还没有做到。”最后他设法选出了若干片段拼凑起来,集中讲了小爱弥丽的逃亡和归来。他的这个选择是很有意义的。为公众朗读他需要舞台效果,而正是在次要情节的冲突行动中,我们找到了《大卫·科波菲尔》里的最富有舞台气味的部分,常常收到很好的戏剧效果,像贝西姑婆揭露摩德斯通姊弟,或是揭露尤利亚·希普那样更为精心制作的场面。至于像安妮·斯特朗对她丈夫所作的自白那样过分做作的场面的长篇大论,那就只不过是舞台演戏而已。

说到戏剧因素,艾德温·穆尔曾在他的《论小说结构》中提出一个有趣的理论。穆尔认为,狄更斯的书属于他所谓“人物小说”一类。这类小说在形式上与其说接近戏剧,不如说更接近芭蕾舞。因为在一个戏剧里,人物是要变化发展的;而在舞蹈里,人物只在空间中移动。穆尔的理论是有帮助的,因为《大卫·科波菲尔》确实可以看作是一组舞蹈。一群人物和布朗德斯通联系在一起,另一群和亚茅斯联系在一起,另一群和萨伦学堂、另一群和杜佛和坎特伯雷联系在一起。随着书中主人公从一个地方走到另一个地方,每一组就进行舞蹈。到了小说结束时,我们对于这每一个规定好了的精彩演出的节目都很熟悉了。我们看见巴基斯表演了他的可喜的节目一共五六次。每次都总是一个样子,重复几次使整体成为一个难以忘怀的表演。也可能有些新的组合,但那些人物经常是“扁形”的(用爱·莫·福斯特的一个常常被人错用的词儿)。在狄更斯小说的人口稠密的世界里,这样的静态创作人物看来数以百计。

然而这个舞蹈的比拟,尽管有帮助,实际上是不够的。《大卫·科波菲尔》里不仅有空间的运动,也有时间的运动。像斯提福兹和大卫本人这样的人物确实是有发展有变化的。这样戏剧家和舞蹈家就结合在一起了。时间方面的发展不仅表现于大卫已经“知多识广”,也表现于讲述故事的人回忆这些变化时所采用的一致的语调——在叙述坎特伯雷场景时最为显明的一种怀旧之感,在其他各处的叙述也带有这种色彩。这是由于格兰姆·格林所谓狄更斯的“秘密散文”所致,有着它的“细腻而精确的诗的抑扬顿挫,有着记忆的音乐,这对普洛斯特有很大影响”。例如在下面这段文章里,图画本身是静态的。但是现在从一定的距离去看它,就暗示出这当中所发生的变化:

我只要一听见,我只要一看见,亚茅斯这个名字,我就记起来某一个星期日早晨在海滨,到教堂做礼拜的铃声响了,小爱弥丽靠在我肩上,汉姆懒洋洋地把石块儿扔到水里。远远地在海上的太阳,刚好穿过浓雾,让我们看得见一些船只,好像是它们自己的影子。

时间的流逝是很少具体说明的,它只让你感觉到。

另一种结构上的比拟把《大卫·科波菲尔》比作哥特式的大教堂。我们今天以批评的眼光强调结构的整体一致,并不妨碍我们走到近处细看这个宏伟建筑的每一个浮雕头像所呈现出的精雕细刻时所得到的快感。坎特伯雷横梁末端雕刻的哥特式的头像使大卫想起尤利亚·希普。但是哥特式的品质并不仅表现于像尤利亚的浮雕头像,它也表现于乔治·奥威尔所赞扬的丰富的细节。“要是我走进一家奶酪店,”摩德斯通先生说,“以四便士半一块的价格,买五千块双料格鲁斯特奶酪,马上付款。”这里表现出很有特点的笔触。当大卫的妻子快要死了的时候,当大卫回想到他们过去短暂的在一起的生活,他不禁感到“人生这个总和都是由许多琐事构成的”。小说里确是琐事繁多:一个指尖的感觉,一次葬礼会上蛋糕的香味,在一个暖热的午后一间学校教室里昏昏欲睡的感觉,老鼠在一个地下室的脚步声。在描写亚茅斯暴风雨的场景时,则表现出一种下功夫更大的观察,那也就是托尔斯泰认为在所有小说中最值得记忆的场景之一。但是小说传达的生活气息,丰富多彩之感却是通过在较小规模上,带着感情创作出来的一些琐事。

这种观察力不仅局限于五官的感觉方面。在大卫和他母亲之间出现的一些意料中的温柔爱抚的场景之后,我们听说他在亚茅斯度过的两周时间之内简直把他母亲忘得一干二净,直到他开始了回到布朗德斯通的旅程才记起她来,这是很令人惊异的。而且当他在学校听说他母亲逝世,他自然一方面悲伤不堪,一方面由于同学们都来对他表示慰问关怀,他感到很得意。“我感到一种特殊的光荣。”他说。后来萨·毛姆在他的小说《人性的枷锁》中写到主人公的母亲逝世之后,也用了这样的现实主义的说法。可是为了这句与狄更斯相类似的话,毛姆却受到有的批评家的攻击,说他是一个性情古怪的、20世纪的愤世嫉俗的人。

(选自《狄更斯评论集》,上海译文出版社1981年版,略有改动)