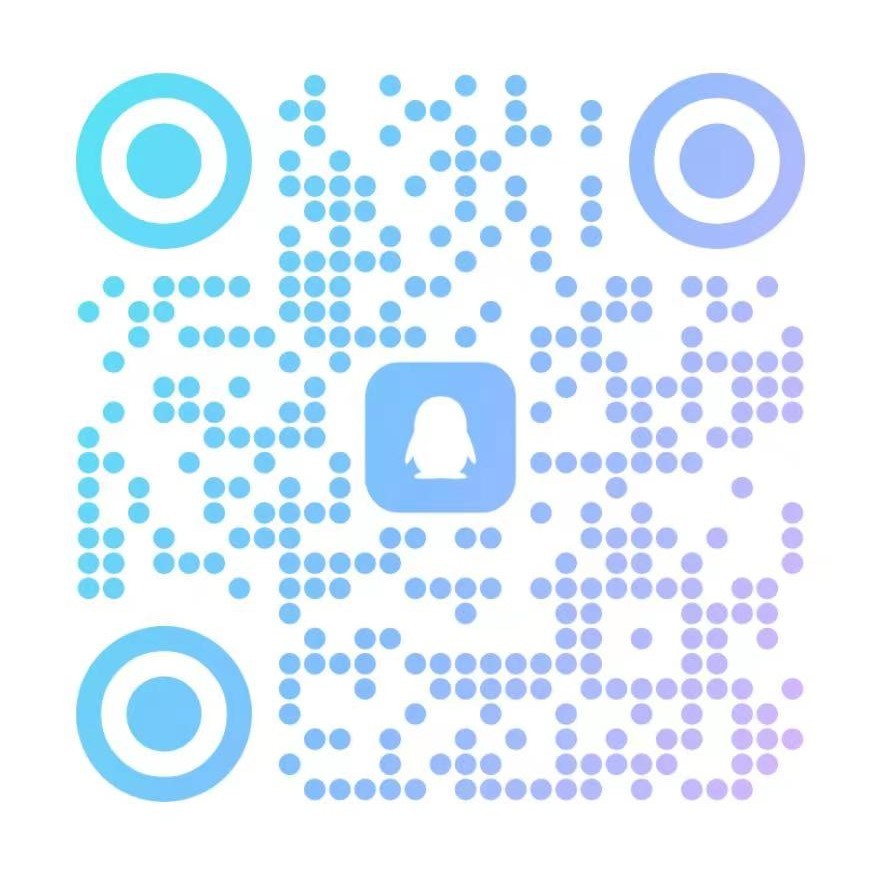

QQ扫一扫联系

斗鸡走狗、问柳评花

尤氏“一面说,一面已到了厅上。贾蓉之妻带领家下众媳妇、丫头们,也都来秉烛接了出来。尤氏道:‘成日家我要偷着瞧瞧,也没得便。今儿倒巧,就便打他们窗户跟前走过去。’”当今社会的女性领域跟男性领域的界限没有那么严格了,可是有的时候,你跟一个妻子谈话,就会发现她对丈夫的领域也不怎么了解。比如说作为一个男性创作者,导演、画家、作家,他可以触碰的题材非常多,可是女性的创作者就受限制,因为有些东西女性在生活里根本碰不到,她根本无法想象还有一个这样的天地。我们可以因此理解曹雪芹为什么要透过一个女性的眼睛去打量男性世界,不要忘记,在三百多年前,这是非常特殊的一个角度,因为当时还是几乎没有女性视角的社会,可是作者特地让尤氏这个善良的、怯懦的、对男人一味纵容的女人看到了真正的男性的世界。

“众媳妇答应,提灯笼引路,又有一个先去悄悄的知会小子们不要失惊打怪。于是尤氏一行人悄悄的来至窗下,只听里面称三赞四,耍笑之音虽多,又兼着恨五骂六,忿怨之声亦不少。原来贾珍近因居丧,不得游玩,又不得观优闻乐作遣。”因为过去的丧礼很严格,父亲去世后要丁忧三年,其间要看戏或请人来跳钢管舞什么的都不行。“优乐”是指当时的表演艺术,包括各种杂耍或者各种很民间的诸如脱衣舞之类的表演。“无聊之极,便生了个破闷之法。日间以习射为由,请了各世家弟兄及诸富贵亲友来较射。”富贵了两三代以后的家族才叫做“世家”,他说:“白白的只管乱射,终无裨益,不但不能长进,而且坏了式样,必须立个罚约,赌个利物,大家才有勉力之心。因此在天香楼下箭道内立了鹄子,皆约定每日早起饭后来射鹄子。”意思是如果你今天射得不够好,而我的成绩比较好,我就赢五十万或者一百万。人类的赌博可以放在任何场合,大家都觉得运动很好,可是运动却常常变成赌博,有时候一场足球赛,你都不知道外面已经赌成什么样子了,连奥斯卡奖现在都有人赌。

“贾珍不肯出名,便命贾蓉作局家。”因为当时贾珍官做得大,如果被周刊报道出来影响很坏,贾蓉只是个五品龙禁尉的闲职,于是就让他来做局家。所以从现实的角度去看《红楼梦》,真是有趣极了。“这些来的皆系世袭公子,人人家道丰富,且都在少年,正是斗鸡走狗、问柳评花的一干游荡纨袴。”这些字眼看起来很含蓄、很典雅,在中文系讲起来会觉得他们是去国家剧院或音乐厅之类的,其实“问柳评花”是嫖妓,“斗鸡走狗”是赌博。《红楼梦》中的很多语言已经文雅到成为中文系的典故了,以致大家不知道其真正的内涵。可是《红楼梦》的精彩在于,在这些典雅的话下面,你能看到具体的场景。

“因此大家议定,每日轮流作晚饭之主,每日来射箭,不便独扰贾蓉一人之意。于是天天宰猪割羊,屠鸡戮鸭,好似临潼斗宝一般,都要卖弄自己家的好厨役好烹宰。”以前的富贵人家常常会夸耀他的厨子。民国初年的那些大家族中就有家庭厨艺的比赛,谭家厨后来都变成大餐馆了。“临潼斗宝”是个典故,讲的是春秋时期的秦穆公,曾邀请了十七个国家的国王来斗宝。要求各国把各自的宝贝,都拿到临潼这个地方来“秀”一次,看看哪个国家的宝贝最厉害。可见富贵到了某种程度,就变成要把自己的生活“秀”给别人看了。

有没有发现,刚刚贾母吃的也不过是面筋豆腐、椒油莼齑酱,可见在女性的世界里,或者说在贾母所代表的第一代的世界里面,还是谨慎、节制的,讲究的是品位;可是在男性世界里,就完全变成了炫耀和攀比。

“不到半月工夫,贾赦、贾政听见这般,不知就里,反说这才是正理,文既误矣,武事当亦该习,况现在世族。”贾赦、贾政他们是文字辈的,也不查底细,就鼓励“贾环、贾琮、宝玉、贾兰等四人于饭后过来,跟着贾珍习射一会,方许回去”。本来还没有那么多孩子变坏,这下有了借口,所有的孩子都凑到一起了。我常说小孩子们以复习功课为由聚在一起,其实父母根本不知道他们在一起到底干了些什么,小时候大概谁都有过这种经历,跟父母说为了准备联考要到某某同学家一起去复习功课。现在想想,我所有的吃喝玩乐的事情都是那个时候学会的。可是父母很放心,甚至经常很得意地在邻居面前说:“我这个孩子每天到几点钟就会到朋友家去读书。”

所以下面尤氏偷窥到的场面非常有趣,这个场景不只是“斗鸡走狗、评花问柳”可以形容的。

吃酒赌钱、眠花宿柳

“贾珍志不在此,再过几日便渐次以歇臂养力为由,晚间或抹牌,赌个酒东而已,至后渐次赌钱。”我们知道赌博其实是一个习性,这也是作者的了不起,没有什么人是天生就坏的,开始只是觉得好玩,赌得小小的。但慢慢地,你就会发现人的野心跟企图心是很难控制的,最后就收不住了。“如今三四月的光景,一日一日赌胜于射了,公然斗叶掷骰,放头开局,日夜赌起来。”本来是说只射箭怪无聊的,我们赌一赌吧,射赢了我给你五块钱。这个无所谓,我们就觉得不必苛求,才五块钱。可是慢慢就变成五百万了,三四个月下来,家里根本就变成了一个赌场。

“家下人借此名有些进益,巴不得的如此,所以竟成了事。”这个大家可能不太容易懂,过去有一段时间,用人到谁家去应征就会问:你们打不打麻将?不打麻将他是不做的,因为那就意味着他没有分红的可能。如果一天三场麻将,他肯定会来,他在意的不是薪水,因为其中的分红非常可观。赌场上的赢家出手很大方,随便一笔可能比一个月薪水都要高。有这样一个传统在,家里面的用人非常愿意主人赌钱,因为他们可以趁机捞外快。

“外人皆不知一字。”因为这种家族属于社会名流,贾珍、贾蓉都是做官的,所以他们也有很好的防卫系统,几个月下来,外面的“狗仔队”竟然全不知道。“近日邢夫人之胞弟邢德全,也素好如此,故也在其中。又有薛蟠,头一个惯喜送钱与人的,见此岂不快乐。”作者很幽默,薛蟠天生爱赌,逢赌必输。“这邢德全虽系邢夫人胞弟,却居心行事大不相同。只知吃酒赌钱、眠花宿柳为乐。”《红楼梦》真是太优雅了,把很多肮脏的事情都用非常美的语言包装了一下。

“滥漫使钱,待人无二心,好酒者喜之,不饮者则不去亲近,无论上下主仆皆出自一意,无贵贱之分,因此都唤他‘傻大舅’。薛蟠更是早已出名的呆大爷,今日二人都凑在一处,都爱‘抢新快’爽利,便会了两家,在外间炕上‘抢新快’。别的又有几家在当地下大桌上打幺番。里间又一起斯文些的,抹骨牌、打天九。”“骨牌”、“天九”、“幺番”是各种不同的赌具,掷骰子比较简单,在《红楼梦》里面叫“抢新快”,一翻两瞪眼,比较容易,所以薛蟠最喜欢这种玩法。

《红楼梦》里的“第三性公关”

下面有一个薛蟠在赌博中的画面,作者说:“薛蟠兴头了,便搂着一个娈童吃酒。”“娈童”是十六岁左右的被当时的贵族包养的男孩子,有点儿像今天台湾所说的“第三性公关”。我们大概只在报纸和广告上看到,也不知道“第三性公关”是什么,这就是我刚才提到的领域问题。如果把《红楼梦》放在中文系的典雅领域,或许永远碰不到这个部分,可是如果有一天你了解了古代的娈童制度,就会发现“性”很奇怪,有的时候它很大程度上也在满足人们的好奇心。贾珍、贾蓉这些人,想怎么玩女性都可以,因为他们有的是钱,买也可以,用权势去霸占也可以。可是他们会好奇,如果跟男性玩是什么样子,所以就产生了所谓的娈童。清代的娈童非常多,很多人的家里就包养。因为十六七岁的男孩有点介于两性之间,如果长得清秀,就能同时扮演两种性别角色。记不记得在第九回的时候,薛蟠在学校里就包养过两个学弟,还给他们取了两个很美的名字——香怜跟玉爱。

关于“第三性公关”,我的学生竟然比我还了解。他们说高雄有好多,您不知道吗?还建议我要不要去看一看。结果发现非常有趣,他们服侍的客人有男性也有女性。非常特别的是,他们会穿女装出来,可是并不化妆。我的意思是说,如果你想要去探讨一个社会现象,你就不能先有道德偏见,你必须客观地观察它。《红楼梦》里提到的所谓“娈童”,在所有大学的古典小说研究所里,都没有办法还原它非常现实的一面,无法了解薛蟠搂着一个娈童赌博到底是一个什么样的场景。

这些娈童本身也是要拿分红的,这也是《红楼梦》的厉害之处。曹雪芹的生活经验丰富到不可思议,我相信这些地方他绝对都去过,所以他才完全懂这种场合的语言。今天我们到一个酒廊或妓院所听到的语言,跟你平时在那些幽雅的场所听到的是截然不同的,所以我总觉得《红楼梦》只在古典文学的系统里读太可惜,因为有很多东西你读不到。可我也不知道该怎样来开一个《红楼梦》的课,能把各位带到“第三性公关”者面前,那样,你就能懂他们的语言到底是什么样的。凭良心讲,那个语言比现在大家在《红楼梦》里看到的还要厉害,我不知道自己哪一天才敢写出来。其实文学始终跟作者对人性的观察有关,它需要你思考人性的复杂,比如为什么人要想方设法地来刺激各种欲望,而且人往往对轻易无法得到的东西感兴趣。这从常理上完全无法理解,薛蟠不是打死了人家未婚夫抢到了香菱吗?现在他干吗不玩香菱而要去玩一个娈童?因为他永远想要那些要不到的东西。

《红楼梦》里这个场景的描写,是曹雪芹晚年对自己家族的一个大回忆,这个大家族经过了第二代、第三代,竟然可以玩乐到这种程度。也许很多人不赞同,我一直觉得作者是充满悲悯地在写这件事,当人沉沦在自己的欲望当中,其实是种巨大的痛苦,表面看起来吃喝玩乐,背后是极度的空虚。

薛蟠“又命将酒去敬邢大舅。傻舅输了,没心绪,吃了两碗,便有醉意,嗔着两个娈童只赶着赢家不理输家了,因骂道:‘你们这起兔子,就是这样专洑上水。天天在一处,谁的恩不沾过?只不过这一会子输了几两银子,你们就三六九等了。难道从此以后再没有求着我们的事了?’”

作者描述的是欢场里的现实,这些就是欢场的细节,“娈童”就是这样的人。如果今天你看到“第三性公关”,他也会很直接地告诉你,我们就是靠这个赚钱的。他没有月薪,服侍什么客人,就赚什么客人的钱,那是他的生存方式,谁给的钱最多,他就跟谁在一起。要到欢场里去找情感,绝对是你自己倒霉。我想很多人,大概是一辈子都不会碰到这样的领域的。有时候我听江蕙的歌,总觉得那就是欢场的歌,其中有种很奇怪的苍凉,那些酒吧里的陪酒女,就那么一个台子一个台子地转,因为所有的酒钱她都可以抽成。喝酒是她赚钱的方式,如果你不跟她喝酒,她立刻就转台了。这就是所谓的欢场文化,而这种文化没有几个作家能写得这么真实,一方面大部分人没有这个经验,另外一方面是你即使有这个经验,也可能会有道德偏见,没有办法描述细节。因为你没有真正观察,比如白先勇的《台北人》,写的就是台湾的酒场里面的小酒女孤恋花是怎么谋生活的,他绝对是对这一切有观察的。

文学有一部分提供了社会主流文化里完全看不到的东西,正规的主流教育中永远不会有这个部分。所以我关心的不是一个社会的教科书里有什么,而是敢肯定地说如果一个社会里的学生只有教科书,一定会完蛋的。比如在英国,教科书可能就是莎士比亚,可是他必须要有另外一个文化,可能是劳伦斯的小说,也可能是其他的东西;在法国也是,他们永远不会把让·热内的小说选在主流文化教科书里,可是法国的年轻人都在读让·热内。所以他们更成熟,会有主流文化之外的追求。今天年轻一代的朋友,可能连《红楼梦》中的这些部分都不太碰了,《红楼梦》被放在一个非常高雅的古典文学的殿堂上。我相信在很多的古典文学课上,大家都不讲这一段,但它却是《红楼梦》非常精彩的部分,是曹雪芹真正的生命经验。

“众人见他带酒,都说:‘很是,很是。果然他们风俗不好。’因喝道:‘快敬酒赔罪!’”欢场里就是这么闹的,大家起哄喝酒。“两个娈童都是演就的局套,都跪下奉酒。”我们觉得下跪很屈辱,可是对这些靠身体谋生的人来讲,下跪没什么了不起。说:“我们这行人,师父教的不论远近薄厚,只看一时有钱势就亲敬,便是活佛活仙,一时没了钱势,也不许理他。”有没有发现这些人说的是真话,你到这里来也不过是发泄欲望,花几两银子买他的身体而已。明天看到一个长得更俊、更美的,你会买另外一个。他们当然也一样。他们讲的是非常现实的关系,在欢场根本就没有道德、人情可言。注意,作者如果不是有过实际的观察,写不出这么动人的东西。就像《金大班的最后一夜》里一样,讲话很直接,没有丝毫的含蓄跟优雅。当她的身体都被当成货物在卖的时候,她的语言跟中文系的语言会完全不一样。只有了不起的文学才能让我们看到社会的各个方面。

“况且我们又年轻,又居这个行次,求舅太爷体恕些我们就过去了!”说着,“便举着酒俯膝跪下。那邢大舅心里虽软了,只还故作怒意”。有时候我常想嫖客去买的究竟是什么,花钱去买漂亮、买身体这我们都了解,还有时候是去买那种当大爷、被伺候的感觉。可是邢大舅还是要摆出不饶人的样子,你要更巴结我才行。这个心理也很有趣。如果一个人白天在单位不断地受到上司的打压,在晚上的欢场就极可能摆出一副大爷的模样,因为他要追求心理上的补偿。

我在讲第七十五回的时候,希望大家能够有一个新的角度。很多朋友来听我讲《红楼梦》,目的是想要亲近一种很古典的文学,学到很优雅的东西,但我对文学的解释和理解不止如此。我觉得把“音容宛在”念成“音容苑在”并不是最重要的事,那只是文辞上的没落,而文学上最大的没落是对人性的不了解。我对文学最看重的是它是否对人性有非常深层的刻画,而这种刻画拓宽了我的生命领域。我想如果不是这一段,我绝不会想到去看看“第三性公关”到底什么样。所以我一直觉得真正的好文学,最后也许并不在文字本身,而是能借着这些文字让你深入社会的各个角落,把你的领域拓宽,让你知道人性的复杂。如果我们不含道德偏见,我们不会立刻指责邢德全、薛蟠和贾珍,因为我们的社会里就有这样的人;我们也不会指责这两个势利眼的娈童,因为我们的社会里也有“第三性公关”。我觉得“第三性公关”是个了不起的发明,实在要比“娈童”二字高明。娈童的意思是说,把美丽的男孩子当成你的禁脔,带一个“女”字其实就是性别暧昧的角色。可是今天“第三性公关”真的就是公关,而且男性、女性都服侍。

“众人又劝道:‘这孩子是实情话。说得倒是,老舅是久惯怜香惜玉的,如何今日反这样起来?若不吃这酒,他两个怎敢起来!’邢舅已撑不住了。”欢场里就是要用非常奇怪的方法处理人际关系,其实就是闹酒,邢大舅终于撑不住了。曹雪芹的了不起在于,他没有把邢大舅写得特别坏,他对这些靠这个行当谋生的小孩子还是有一点心疼,“便说道:‘若不是众位说,我再不理。’”大家一定看得出来,邢德全跟薛蟠都是那种外面像霸王一样,其实心还蛮软的。欢场里最喜欢的就是这种人,因为他们很容易被骗,出手大方。“说着,方接过来一气干了。又斟了一碗来。”

“这大舅便酒勾往事,醉露真情起来,乃拍案对贾珍叹道:‘怨不得他们视钱如命。多少世宦大家出身的,若提起“钱势”二字,连骨肉都认不得了。老贤甥,昨日我和你那边的令伯母赌气,你不知道么?’贾珍道:‘不曾听见。’邢大舅叹道:‘就为钱这件混帐东西。利害!’”大家这才发现他的不快乐,不是因为这两个小孩,而是因为最近手头比较紧,去跟他的姐姐借钱,姐姐跟他翻了脸。这两个“第三性公关”说得一点不错,不知有多少家族的父子、母子、兄弟姊妹为了钱反目成仇。

尤氏“好”妻子的角色

“贾珍深知他与邢夫人不睦,每遭邢夫人弃恶,扳出怨言,因劝道:‘老舅,你也太散漫些。若只管花去,有多少给老舅花的?’邢大舅道:‘老贤甥,你不知我邢家底里。我母亲去世时我尚小,世事不知。他姊妹三个人,只有你令伯母年长出阁,一分家私都是他把持带来。如今二家姐虽也出阁,他家甚也艰穷,三家姐尚在家里,一应用度都是这里陪房王善保家的掌管。便来要钱,也非要的是你贾府的,我邢家家私也就够我花了。无奈竟不得到手,所以有冤无处诉。’”大概只有富贵家庭才会讲出这么难听的话。我常跟朋友讲,父亲过世的时候,我们六个兄弟姐妹就决定把他的所有存款都给他最疼的那个孙子买了辆车,遗产处理得这么简单,我觉得好快乐。可是听到很多家族要到日本住在最贵的一个饭店里,然后三四十口人开会开一个礼拜来分家产,我觉得好累。大概是因为钱的多少不一样,贾家属于那种要开一个月才分完遗产的家族,所以这个邢大舅就很不爽,借着酒劲把这些不快乐的事都讲了出来。

“贾珍见他酒后絮絮叨叨,恐被众人听见不雅,连忙用言语去解释。”注意,此时尤氏正在外面偷听、偷看,这是一个做太太和做母亲的人看到丈夫跟儿子做的一切,她忽然懂了。“这外面尤氏等听得十分真切,乃悄悄向银蝶道:‘你听见了?这是北院里大太太的兄弟抱怨他呢。可怜他亲兄弟还是这么样,可就怨不得这些人了。’因还要再往下听时,正值打幺番的也歇住了,要吃酒。因有一个问道:‘方才是谁得罪了老舅,我们竟不曾听得明白,且告诉我,我替评评这理。’邢德全见问,便把两个娈童不来理输的只去赶赢的话,告诉了一遍。这个年少的就夸道:‘这样说来,原实可恼,怨不得舅太爷生气。我且问你两个:舅太爷输了的,不过是银子钱,并没有输丢了鸡巴,你怎么就不理他了?’众人听了都大笑起来,连邢德全也喷了一地饭。”

这一段是最难得的文学,可惜我们今天可能未必觉得它是典雅的文学,教科书里也不会选这一段。但这是了不起的生命经验,在欢场里比这严重的话要多得多。我们就此能看到一个写作者是如何留下他最重要的东西的,这个最重要的东西是他对社会所有事物的观察。记不记得第九回里,提到了当时十二三岁的男孩子在学校会做什么样的事情,会讲什么样的黄色笑话?回忆一下自己初中、高中就会知道,第九回里的语言就出来了:你们两个人在那儿干吗?在厕所里面亲嘴摸屁股的?今天十几岁的小孩子读《红楼梦》,我跟他说你别的先别看,先看第九回,他看完以后,说:“哇,天呢,怎么跟我们讲的话一样,连我们的火星文,他们都会。”我马上明白这个小说不会立刻死掉,是因为它其中有活泼泼的东西,触碰到了生活最真实的地方。

这个时候尤氏就听不下去了,“在外面悄悄的啐了一口,骂道:‘你听听,这等没廉耻的小挨刀的,才丢了脑袋骨子,就胡唚嚼毛的。若再灌嗓下些黄汤去,还不知再唚出些什么东西来呢。’”尤氏也不知不觉地讲出了很粗的话。“一面说,一面便进去卸妆安歇。这里贾珍直至四更时,方才散了,就往佩凤屋里去了。”这就是这些男人的世界,作者轻描淡写地带了一下。《红楼梦》你不细读,读不懂这几句。这其中尤氏的角色非常有趣,她是那种好女人、好母亲、好妻子,可是这个“好”字也许要加个引号,丈夫、儿子做什么她都纵容,丈夫在外面都玩到她自己的妹妹了,她也不出声,委屈到对几乎对自己的生命毫无意见的状态。

开夜宴异兆发悲音

接下来我们可以直接跳到过中秋节的时候。“果然贾珍煮了一口猪,烧了一腔羊。”这是要祭祀祖先的,就是所谓的“牺牲”。“余者果菜亦不可胜记,就在会芳园中丛绿堂上,屏开孔雀,褥设芙蓉,带领妻子姬妾,先饭后酒,开怀赏月。将一更时分,真是风清月朗,上下如银。”月光非常漂亮,整个空气里都带着银色的光,我希望大家注意,作者的描绘风格开始变了,从刚才那种“第三性公关”的欢场,转到了“风清月朗,月色如银”。为什么要这样转?因为刚才的欢场闹得太厉害了,如果没有一个过渡,叹息的声音是听不到的,他必须让周遭的环境安静下来。

“贾珍有了几分酒,益发高兴,便命取了一竿紫竹箫,命佩凤吹箫,文化唱曲,喉清嗓嫩,真令人魂散魄飞。”这些纨袴子弟不光玩“第三性公关”,当然也有他们优雅的部分,他们也会听箫赏曲。前一天晚上他们玩的是娈童,今天听的是女性的“喉清嗓嫩”。然后“那天将有三更分时,贾珍酒已八分了。大家饮茶,换盏更酌之际,忽听那边墙下有人长叹之声”。有没有发现祖先的叹气是在贾珍醉酒后的混沌状态,我们无法确定这是不是灵异事件,人在喝了酒以后,开始面对自己最深层的内在时,忽然听到内心深处的哀叹。我觉得作者不是在写灵异,而是在写这个家族玩乐太过之后刹那间的悲凉。不知道大家有没有这种感觉,有时候在一个很热闹的场合喝酒、开玩笑,酒席散尽的时候,刹那之间会有一种极度强烈的孤独感。很有可能贾珍听到的是心中的声音,另外一个自己开始出来指责现在的自己,因为他们毕竟从小读过书、有教养,祖辈、父辈有过很多期望的。但在吃喝玩乐当中,变成了另外一个人,可是那个真实的自我还是留在心理学上所说的潜意识里。

“大家明明听见,都悚然疑畏起来。”注意是“大家”,这么多人都听到了,可是不知道在哪里,当然害怕。“贾珍忙厉声叱咤,问:‘谁在那里?’”我们今天所有的灵异影视片都拍不了这么好,因为没有这种悬疑的感觉。只是觉得心里发毛,因为那个东西你找不到,如果可以确定在墓碑上看到什么,一点意思也没有。贾珍心里也怕,可是他还要装腔作势地大声问,“连问几声,并无有人答应。尤氏道:‘是墙外边家里人也未可知。’”有没有发现尤氏就是那种老好人,她永远把事情解释得比较圆满。贾珍道:“胡说!”因为这种家族大得不得了,有那么大的进深和保全人员,外面的人根本无法靠近,这一段写得精彩极了,用超现实的手法预示着这个家族的败落。

贾珍说:“这墙四面皆无下人的房子,况且那边又紧靠着祠堂,焉得有人?”祖宗祠堂是一个家族最重要的地方,是每个家族最先要守护的地方。以前要害某一个人,总是想法去破坏人家祖坟的风水,所以祖宗祠堂是绝对不能让外人进的。这个时候你也开始害怕了,觉得好像是祖先在叹气。“一语未了,一时只听得一阵风声,过墙去了。恍惚闻得祠堂内阖房槅之声。”我们知道祠堂的门有好多道,每次祭祖那些门是一道一道打开的,现在就是门在开阖的声音。作者写灵异的感觉写得非常惊人,因为这个灵异是你心里的恐惧。

记得小时候民间有很多的信仰,比如我父母过世的时候,听人说做“头七”的几天里他会回来,叫我们在地上撒面粉,看有没有脚印什么的。因为是最亲的父母,所以我们一点都不害怕,甚至是渴望他们回来。我们六个兄弟姐妹到最后就有的说,我觉得我听到开门的声音,更夸张的是说冰箱里面那个父母最喜欢吃的辣椒酱都被打开了。我觉得所谓的灵异是你自己的渴望和恐惧,两种内心都会发生灵异,贾家这次的灵异绝对是因为恐惧,那种恐惧是觉得自己真的玩得太过了,这样玩下去,这个家族还会长久吗?

“只觉得风气森森,比先更觉凉飒起来;月色惨淡,也不似先明朗。”有没有发现作者在讲心理,刚才那么亮的月光,现在不亮了,其实是看风景的人受了心情的影响。可以呼风唤雨,用几个字就能把情境感改变的文学才是好文学。“众人都觉毛发悚然,贾珍酒已醒了一半,只比别人撑持得住些,心下也十分疑畏,大没兴头起来。”

“次日一早起来,乃是十五日,带领众人开祠堂行朔望之礼,细看祠内,都依照旧好好的,并无异怪之迹。贾珍自为醉后自怪,也不提此事。礼毕,仍闭上门,照旧锁上。”祠堂里面没有任何曾经被打开过的痕迹,这是最精彩的写法,小说绝对要有这种悬疑,只是心里发毛,现实里无论如何都找不到证据,大家都不敢再提这个事情了。

嘉荫堂中秋节强颜欢笑

中秋节是传统的家族团圆的日子,贾母当然要和子侄辈一起过,晚宴设在嘉荫堂。“嘉”是美好的,“荫”有护佑、荫庇的意思,“嘉荫”就是美好的护佑。“嘉荫堂前月台上,焚着斗香,秉着风烛,陈献着瓜饼、各色果品。邢夫人等一干女客皆在里面久候。正是月明灯彩,人气香烟,晶艳氤氲,不可形状,地下铺着拜毯锦褥。贾母盥手上香拜毕,于是大家皆拜过。”有没有发现作者还是将这种富贵荣华写到了极致,所谓的破败是外表上看不出来的。这个家族的中秋节,外面看起来依然辉煌得不得了。

接下来贾母就说今天是中秋节,难得大家都聚在一起,要击鼓传花讲笑话,可偏偏找了两个最不会讲笑话的人来讲。第一个是贾政,他是最无聊、无趣、最不会讲笑话的人,讲完后大家都笑不出来,又不好意思不笑,只得强颜欢笑。接着是贾赦抽到了,这些人都是前面从没有表演过的,可是今天都表演了。贾赦讲的笑话很奇怪,说:“一家子一个儿子最孝顺。偏生母亲病了,各处求医不得,便请了一个针灸的婆子来。这婆子原不知道脉理,只说是心火,如今用针灸之法,针灸针灸就好了。这儿子慌了,便问:‘心见铁即死,如何针得?’婆子道:‘不用针心,只针肋条就是了。’儿子道:‘肋条离心甚远,怎么就好?’婆子道:‘不妨事。你可能知道天下父母心偏的多呢!’”贾赦前一阵子喜欢上了贾母的丫头鸳鸯,要娶她,贾母不同意,他就恨妈妈。他的意思是说,你偏心眼,只喜欢贾政,根本不喜欢我。“众人听说都笑起来。贾母也只得吃半杯酒,半日笑道:‘我也得这个婆子针一针就好了。’”作者竟然可以用这样的方法来讲这个家族强颜欢笑的程度。这个家族的败落是因为每一个人都有心结,连妈妈跟儿子之间都有心结,可是还要维系笑话的场面。

我一直觉得第七十五回抽出来绝对是很精彩的短篇小说,到第七十六回以后就是一路败落,可是全部的元素都在第七十五回里准备好了。因此我觉得大家有机会要细读这一回,悉心体会作者在细节上的精描细画。很多事件看上去是不相干的,尤氏化妆,宝钗搬走,贾母吃饭,尤氏看到自己的丈夫和儿子包了一大堆“第三性公关”在那边讲黄色笑话,然后接下来是过中秋节,可是其中的精神是连贯的,讲的全是从繁华走向破败。所以每次读到第七十五回,你会觉得五体投地,一个作家竟然可以这么厉害,在我目前读到的世界各国的文学里,还没有可以写人性写到这么动人、这么精彩的。尤其是贾政和贾赦讲笑话这一段,你会感觉真是难过到了极点。我现在很害怕到热闹场所,因为常常会让那个最不幽默的人上去致辞,弄得大家都难过得要命,旁边的朋友在那边你捏我、我捏你,可还是要听下去,真是痛苦不堪,心说这样的场合我下次再也不来了。

作者在书写的过程中,写悲哀不用悲哀的手法,而是用欢笑的手法写,“第三性公关”要出现,笑话也要出现。我们知道当一个人想用欢笑来掩盖他的痛哭时,大概是最痛苦的时候。因为曹雪芹是在写自己家族的败落,所以他一直在用强颜欢笑的方法。贾母极度聪明,大概也知道这个家族不久就要完蛋了,可她还是希望最后一次中秋节能够有形式上的团圆,有形式上的笑话,至少要维持表面的这种排场。