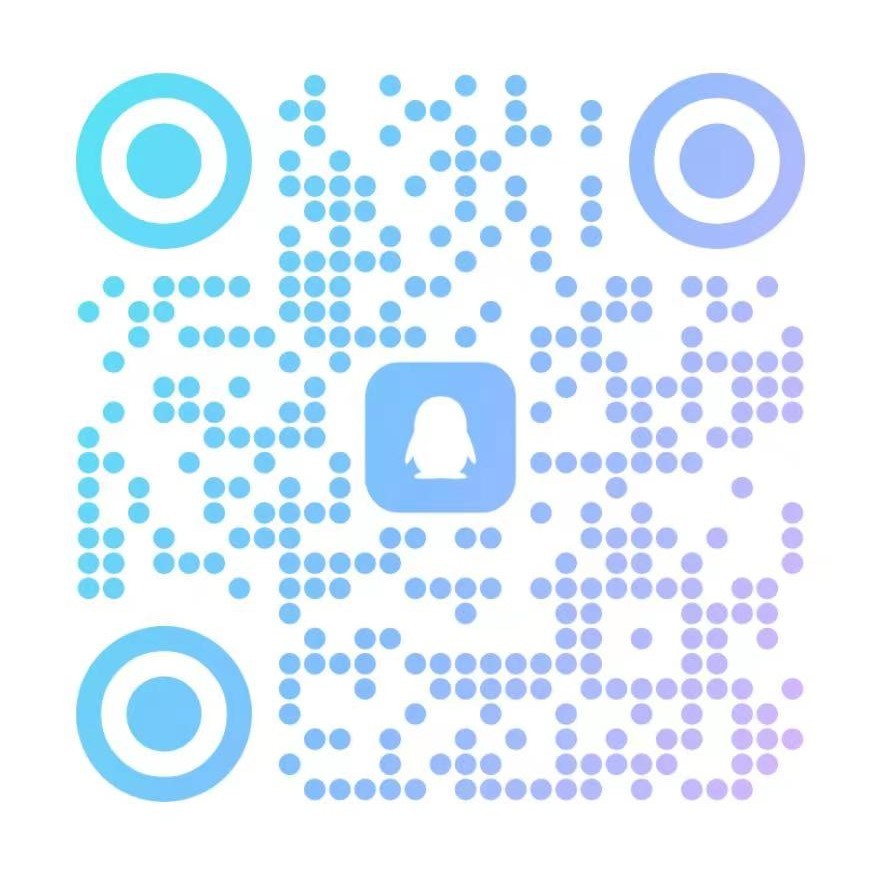

QQ扫一扫联系

(一)

陽貨欲見孔子,孔子不見。歸孔子豚。孔子時其亡也,而往拜之,遇諸塗。謂孔子曰:“來!予與爾言。”曰:“懷其寶而迷其邦,可謂仁乎?曰:不可。好從事而亟失時,可謂知乎?曰:不可。日月逝矣,歲不我與。”孔子曰:“諾。吾將仕矣。”

陽貨欲見孔子:陽貨,季氏家臣,名虎。嘗囚季桓子而專魯國之政。欲令孔子來見己,意欲孔子出仕助己也。或疑陽貨、陽虎各自一人,今不從。

歸孔子豚:歸讀如饋,以物相贈。古禮,大夫有賜於士,士拜受,又親拜於賜者之室。陽貨故遺孔子豚,令孔子來拜而見之。

時其亡也而往拜之:亡,同無。時其亡,猶云伺其出。孔子不欲見陽貨,故伺陽貨出門乃往拜謝。

遇諸塗:孔子伺其不在而往,不意歸而遇之途中。

懷其寶而迷其邦:謂懷藏道德而不救國之迷亂。

曰不可:此“曰”字或說乃孔子答,或說乃陽貨自問自答,下文“曰不可”同。今從後說。

好從事而亟失時:亟,數也,猶屢義。失時,謂失去時機。言孔子心好從事而屢失時機。

日月逝矣,歲不我與:逝,去義。歲月已去,不再與我,謂年老當急仕。

孔子曰:此下始是孔子答陽貨。陽貨欲親孔子,絮絮語不休,孔子默不出聲,最後始作五字答之,謂:“我將出仕也。”初若不知陽貨所言之用意,亦不加辨說,只言將仕。孔子非不欲仕,特不欲仕於貨。其語直而婉,雍容不迫,而拒之已深。此見孔子一言一行無往而不具甚深之妙義。

【白話試譯】

陽貨想要見孔子,孔子不見他。陽貨送與孔子一豚。孔子打聽到陽貨出門,往他家拜謝,路上兩人遇見了。陽貨對孔子說:“來呀!我有話和你說。”陽貨道:“你身藏了道德寶貨,而儘讓一國之人迷惑失道,這好算仁嗎?怕不好算仁呀!你心好做事,又屢失時機,這好算知嗎?怕不好算知呀!光陰一天天過去,年歲不會等待着你呀!”孔子說:“嗄!我快打算出仕了。”

(二)

子曰:“性相近也,習相遠也。”

子貢曰:“夫子之言性與天道,不可得而聞。”《論語》惟本章言及“性”字,而僅言其相近。性善之說始發於孟子。蓋孔子就人與人言之,孟子就人與禽獸言之。孔子沒而道家興,專倡自然,以儒家所言人道為違天而喪真,故孟子發性善之論以抗之。然亦未必盡當於孔子之意,故荀子又發性惡之論以抗孟子。本章孔子責習不責性,以勉人為學。

【白話試譯】

先生說:“人的天性是相近的,由於習慣而相遠。”

(三)

子曰:“唯上知與下愚不移。”

本章承上章言。中人之性,習於善則善,習於惡則惡,皆可遷移。惟上知不可使為惡,下愚不可與為善,故為不可移。孟子言“人皆可以為堯舜”,惟“自暴自棄”者不然;此與孔子立言若有異。然孔子曰:“困而不學,民斯為下”,則下愚亦因其不學耳。故荀子又曰“人皆可以為禹”。不言堯、舜而轉言禹,亦孔子勸學之旨。或曰:“子曰”二字乃衍文。

【白話試譯】

先生說:“只有上知與下愚之人不可遷移。”

(四)

子之武城,聞弦歌之聲。夫子莞爾而笑曰:“割雞焉用牛刀?”子游對曰:“昔者偃也聞諸夫子曰:‘君子學道則愛人,小人學道則易使也。’”子曰:“二三子!偃之言是也。前言戲之爾。”

子之武城:之,往義。武城,魯邑名,時子游為武城宰。

聞弦歌之聲:弦,指琴瑟。子游以禮樂為教,邑人皆弦歌。

夫子莞爾而笑:夫子與上文“子”字複,此亦《下論》文字未純之一例。莞爾,微笑貌。莞字本作莧,山羊細角,人笑時兩眉角微垂似之。

割雞焉用牛刀:此有兩解。一言其治小邑,何必用禮樂大道。其實則深喜之。一言子游之才而用於武城之小邑,則是深惜之也。然承上“莞爾而笑”,則終是喜深於惜。

君子學道則愛人,小人學道則易使:此兩語,蓋孔子常言之。君子小人以位言。在上在下皆當學道,子游言雖宰小邑,亦必教人以禮樂。

二三子:從行者。

前言戲之耳:戲言蓋出於嘉喜之情。之字指子游。游、夏皆孔門後進弟子,而列文學之科。子游宰武城時尚年輕,已能行禮樂之教,知孔門四科皆能實見之於行事;即在文學,亦非徒務空言。

【白話試譯】

先生去游武城,聽到弦歌之聲。先生微笑道:“割鷄,那用牛刀呀?”子游對道:“往日我曾聽先生說過,君子學於道,便懂得愛人。小人學於道,便易從使命。”先生對從游的人說:“諸位!他的話是呀!我前面所說只是對他開玩笑的。”

(五)

公山弗擾以費畔,召,子欲往。子路不說,曰:“末之也已,何必公山氏之之也!”子曰:“夫召我者,而豈徒哉?如有用我者,吾其為東周乎!”

公山弗擾以費畔:公山弗擾即公山不狃,季氏家臣。以費畔,畔季氏也。語詳《左傳》。或曰:其事在魯定公十二年,孔子方為魯司寇聽政,主墮三都,弗擾不肯墮,遂畔,寧有召孔子而孔子欲往之理?《論語》乃經後儒討論編集成書,其取捨間未必不無一二濫收,不當以其載在《論語》而必信以為實。或曰:弗擾之召當在定公八年,陽貨入讙陽關以叛,其時不狃已為費宰,陰觀成敗,雖叛形未露,然據費而遙為陽貨之聲援,即叛也。故《論語》以叛書。時孔子尚未仕,不狃為人與陽貨有不同,即見於《左傳》者可證。其召孔子,當有一番說辭。或孔子認為事有可為,故有欲往之意。或曰:孔子之不助畔,天下人所知,而不狃召孔子,其志不在於惡矣。天下未至於不可為,而先以不可為引身自退,而絕志於斯世,此非孔子“知其不可為而為”之精神。則孔子有欲往之意,何足深疑!

末之也已:末,無義。之,往義。末之,猶云無處去。已,歎辭。或說:已,止義,當一字自作一讀,猶云無去處即止也。

何必公山氏之之也:下“之”字亦往義。謂何必去之公山氏。

而豈徒哉:徒,空義。言既來召我,決非空召,應有意於用我。

吾其為東周乎:一說:言興周道於東方。一說:東周指平王東遷以後。孔子謂如有用我者,我不致如東周之一無作為,言必興起西周之盛也。就文理言,注重“乎”字,語氣較重,應如後說。注重“其”字,語氣較緩,應依前說。惟前說徑直,後說委曲,當從前說為是。

【白話試譯】

公山弗擾據費邑叛季孫氏,來召孔子,孔子考慮欲往赴召。子路心中不悅,說:“沒有去處了!何必還要去公山氏那裏呀?”先生說:“來召我的,難道只是空召嗎?儻有真能用我的人,我或者能興起一個東周來呀。”

(六)

子張問仁於孔子。孔子曰:“能行五者於天下,為仁矣。”請問之。曰:“恭、寬、信、敏、惠。恭則不侮,寬則得眾,信則人任焉,敏則有功,惠則足以使人。”

不侮:侮,侮慢義。猶言不為人所侮慢。

敏則有功:敏,疾速義。應事疾速,易有成績。或說:敏,審也,審當於事則有成功。

本章頗多可疑。《論語》記孔子與君大夫問答始稱孔子,對弟子問只稱子,此處對子張問亦稱孔子曰,後人疑是依《齊論》,亦無的據。又此章孔子答語乃似答問政,與答問仁不類。或說此乃問仁政,然亦不當單云問仁。又孔子答子張,《論語》所載共十一條,多欲其鞭辟近裏,慎於言行,而此章語不然。孔子以天下告者,“顏淵問仁”章以外惟此,或疑以為因子張之才大,豈其然乎?或說:就文體言,此章與六言、六蔽、五美、四惡之類皆與其他各章不相似。且子張乃孔子弟子,稱問即可,而此章及〈堯曰篇〉“子張問政”皆稱問孔子,更為失體。或編者采之他書,未加審正。

【白話試譯】

子張問仁道於孔子。先生說:“能行五事於天下,是仁了。”子張請問那五事。先生說:“恭、寬、信、敏、惠。能恭敬,便不為人所侮慢。能寬大,便易得眾心。能守信,便得人信任。能應事敏速,便易有成功。能對人有恩惠,便易使命人。”

(七)

佛肸召,子欲往。子路曰:“昔者由也聞諸夫子曰:‘親於其身為不善者,君子不入也。’佛肸以中牟畔,子之往也,如之何?”子曰:“然!有是言也。不曰堅乎?磨而不磷。不曰白乎?涅而不緇。吾豈匏瓜也哉?焉能繫而不食!”

佛肸:晉大夫趙簡子之邑宰。

君子不入:不入其國。

以中牟畔:畔趙氏。事見《左傳》,在魯哀公五年。

磨而不磷:不磷,不敝不傷義。

涅而不緇:涅,礬石,今云皂礬,染之則黑。緇,黑色。此兩語,言人之不善,將無浼於己也。

匏瓜:匏瓜味苦,人所不食。或曰:匏瓜指天上星名。

繫而不食:匏瓜繫於一處,人不食之;我不能如此,故周流求行道於天下。或說:如星之繫於天而不可食。

本章與弗擾章,皆記孔子之初意欲往,而不記其卒不往,蓋以見孔子仁天下之素志;而卒不往之故,則無足深論。後人紛紛疑辨,則當時子路已疑之,不煩重論。

【白話試譯】

佛肸來召孔子,孔子考慮欲往。子路說:“我曾聽先生說過:‘那人親身做了不善之事,君子即不入其國。’現在佛肸據中牟作叛,先生要去他處,這怎說呀?”先生說:“不錯,我是說過這話的。不有堅硬的東西嗎?儘磨也不會薄。不有潔白的東西嗎?儘染也不會黑。我難道是一匏瓜嗎?那能掛在那裏,不希望有人來采食呀。”

(八)

子曰:“由也!女聞六言六蔽矣乎?”對曰:“未也。”“居!吾語女。好仁不好學,其蔽也愚。好知不好學,其蔽也蕩。好信不好學,其蔽也賊。好直不好學,其蔽也絞。好勇不好學,其蔽也亂。好剛不好學,其蔽也狂。”

居,吾語女:古人對長者問,必起立,孔子命其還坐而告之。居,坐義。女同汝。

好仁不好學:好者,聞其風而悅之。不學則不能深原其所以之道,故必有所蔽。仁、知、信、直、勇、剛六言皆美名,不學則不明其義,不究其實,以意會之,有轉成不美者。愚,若可陷可罔之類。蕩,謂放而無歸,窮高極遠而不知所止。賊,傷害義。如尾生與女子期而死於梁下是也。絞,急切義,如父攘羊而子證之。亂,犯上違法。狂,妄牴觸人。見此六言雖美,必好學深求之,乃能成德於己。

【白話試譯】

先生說:“由呀!你聽到六言六蔽的說法嗎!”子路對道:“沒有呀!”先生說:“你坐下!我告訴你。好仁不好學,其蔽成為愚蠢。好知不好學,其蔽成為流蕩無歸宿。好信不好學,其蔽反成傷害。好直不好學,其蔽急切不通情。好勇不好學,其蔽常易犯上作亂。好剛不好學,其蔽易於狂妄牴觸人。”

(九)

子曰:“小子何莫學夫《詩》?《詩》可以興,可以觀,可以羣,可以怨。邇之事父,遠之事君。多識於鳥獸草木之名。”

小子:呼門弟子而告之。

可以興,可以觀:《詩》尚比興,即就眼前事物指點陳述,而引譬連類,可以激發人之志趣,感動人之情意,故曰可以觀,可以興。興者興起,即激發感動義。蓋學於《詩》,則知觀於天地萬物,閭巷瑣細,莫非可以興起人之高尚情志。

可以羣,可以怨:《詩》之教,溫柔敦厚,樂而不淫,哀而不傷。故學於《詩》,通可以羣,窮可以怨。事父事君,最羣道之大者。忠臣孝子有時不能無怨,惟學於《詩》者可以怨,雖怨而不失其性情之正。

多識於鳥獸草木之名:《詩》尚比興,多就眼前事物,比類而相通,感發而興起。故學於《詩》,對天地間鳥獸草木之名能多熟識,此小言之。若大言之,則俯仰之間,萬物一體,鳶飛魚躍,道無不在,可以漸躋於化境,豈止多識其名而已。孔子教人多識於鳥獸草木之名者,乃所以廣大其心,導達其仁。《詩》教本於性情,不徒務於多識。

【白話試譯】

先生說:“小子們,為何沒有人學《詩》呀!學了《詩》,可以興起你自己,可以懂得如何博觀於天地,可以懂得在羣中如何處,可以懂得處羣不得意時如何怨。近處講,懂得如何奉事父母。遠處講,懂得如何奉事君上。小言之,也可以使你多認識一些鳥獸草木之名。”

(一0)

子謂伯魚曰:“女為〈周南〉、〈召南〉矣乎?人而不為〈周南〉、〈召南〉,其猶正牆面而立也與!”

為周南召南:為,猶學也。〈周南〉、〈召南〉,《詩?國風》首二篇名。〈二南〉之詩,用於鄉樂,眾人合唱。人若不能歌〈二南〉,將一人獨默,雖在人羣中,正猶面對牆壁而孤立。或說:〈周南〉十一篇,言夫婦男女者九。〈召南〉十五篇,言夫婦男女者十一。〈二南〉皆言夫婦之道,人若並此而不知,將在最近之地而一物不可見,一步不可行。

【白話試譯】

先生對伯魚說:“你學了〈周南〉、〈召南〉的詩嗎?一個人若不學〈周南〉、〈召南〉,那就像正對着牆壁站立呀!”

(一一)

子曰:“禮云禮云,玉帛云乎哉!樂云樂云,鐘鼓云乎哉!”

玉帛,禮之所用。鐘鼓,樂之所用。人必先有敬心而將之以玉帛,始為禮。必先有和氣而發之以鐘鼓,始為樂。遺其本,專事其末,無其內,徒求其外,則玉帛鐘鼓不得為禮樂。

或說:禮樂之可貴,在其安上治民,移風而易俗。若不能於此,而惟玉帛鐘鼓之是尚,則不得謂之禮樂。二說皆是,當合以求之。

【白話試譯】

先生說:“儘說禮呀禮呀!難道是說的玉帛嗎?儘說樂呀樂呀!難道是說的鐘鼓嗎?”

(一二)

子曰:“色厲而內荏,譬諸小人,其猶穿窬之盜也與!”

色厲而內荏:厲,威嚴。荏,柔弱。

譬諸小人:言於諸色小人中譬之。

穿窬之盜:窬,猶竇。盜,竊義。穿牆壁為洞以求入室行竊。一說:穿謂穿壁,窬謂穴牆。依文法,似從前解為是。

【白話試譯】

先生說:“外貌裝得很威嚴,內心實是軟怯,那樣的人,在諸色小人中作譬喻,好算是穿牆挖洞的小偷一類吧!”

(一三)

子曰:“鄉原,德之賊也。”

鄉,其羣鄙俗。原同愿,謹愿也。一鄉皆稱其謹愿,故稱鄉原。《孟子》〈盡心篇〉有云:“孔子曰:過我門而不入我室,我不憾焉者,其惟鄉原乎!鄉原,德之賊也。”較本章多三句。或是《論語》編者刪節之,而《孟子》全錄其語。《孟子》又曰:“閹然媚於世也者,是鄉原也。一鄉皆稱原人焉,無所往而不為原人,孔子以為德之賊,何哉?曰:非之無舉也,刺之無刺也,同乎流俗,合乎污世,居之似忠信,行之似廉潔,眾皆說之,自以為是,而不可與入堯舜之道,故曰德之賊也。”蓋惟特立獨行之士始可入德,故孔子有取於狂狷。若同流合污,媚世偽善,則斷非入德之門。孟子發揮孔子義極精極顯,學者求入德,必細參之。

【白話試譯】

先生說:“一鄉中全不得罪的那種好人,是人類品德中的敗類呀!”

(一四)

子曰:“道聽而塗說,德之棄也。”

德必由內心修而後成。故必尊師博文,獲聞嘉言懿訓,而反體之於我心,潛修密詣,深造而默成之,始得為己之德。道聽,聽之易。塗說,說之易。入於耳,即出於口,不內入於心,縱聞善言,亦不為己有。其德終無可成。德不棄人,而曰“德之棄”,深言其無分於成德。

【白話試譯】

先生說:“在道路上聽便在道路上說的那些人,是品德中的棄物呀!”

(一五)

子曰:“鄙夫可與事君也與哉!其未得之也,患得之。既得之,患失之。茍患失之,無所不至矣。”

本章下與字同歟。古人文法有緩急,“不顯”而顯,此緩讀。得為“不得”,此急讀。患得之,即患不得之。無所不至,言其將無所不為。小則吮癱舐痔,大則弒父與君,皆生於其患失之一心。人品大略可分為三類:有志於道德者,此為己之學。有志於功名者,此為人之學。有志於富貴者,即本章之所謂鄙夫,乃不可與共學之人。

【白話試譯】

先生說:“一個鄙夫,可和他共同事君嗎?當他沒有得到時,只怕得不到。既已得到了,又怕或失去。若怕或失去,他會無所不為,沒有底止的。”

(一六)

子曰:“古者民有三疾,今也或是之亡也。古之狂也肆,今之狂也蕩。古之矜也廉,今之矜也忿戾。古之愚也直,今之愚也詐而已矣。”

民有三疾:疾,病也。此言人有偏短,指下文狂、矜、愚言。

或是之亡:亡,同無。求如古人之偏短而不可得,傷今俗之益衰。

古之狂也肆:狂者志願高,每肆意自恣,不拘小節。

今之狂也蕩:蕩則無所據,並不見其志之狂矣。

古之矜也廉:矜者持守嚴,其行矜持。廉,棱角義,陗厲難近。

今之矜也忿戾:忿戾則多怒好爭,並不見其矜持矣。

古之愚也直:愚者暗昧不明,直謂徑行自遂,無所防戒。

今之愚也詐:詐則挾私欺誑,並其愚亦不見矣。

【白話試譯】

先生說:“古人常見有三種病,現在或許連這些病也不見了。古代狂者常易肆志不拘,現代的狂者則是蕩無所據了。古代矜者常易廉隅陗厲,現代的矜者則成忿戾好爭了。古代愚者常易徑情直行,現代的愚者則成變詐百出了。”

(一七)

子曰:“巧言令色,鮮矣仁。”

本章重出。

(一八)

子曰:“惡紫之奪朱也,惡鄭聲之亂雅樂也,惡利口之覆邦家者。”

紫之奪朱:朱,正色。紫,間色。當時以紫衣為君服,可見時尚。

鄭聲之亂雅樂:雅樂,正音。鄭聲,淫聲也。

利口之覆邦家:利口,佞也。以是為非,以非為是,以賢為不肖,以不肖為賢,人君悅而信之,可以傾覆敗亡其國家。

孔子告顏淵“放鄭聲,遠佞人”,則惡紫乃喻辭。孔子惡鄉愿,為其亂德。可合參。

【白話試譯】

先生說:“我厭惡紫色奪去了朱色,厭惡鄭聲擾亂了雅樂,厭惡利口傾覆了國家。”

(一九)

子曰:“予欲無言。”子貢曰:“子如不言,則小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四時行焉,百物生焉,天何言哉?”

為何孔子無端發“欲無言”之歎?或說:孔子懼學者徒以言語求道,故發此以警之。或說:孔子有見於道之非可以言說為功,不如默而存之,轉足以厚德而敦化。此兩義皆可通,當與前篇無隱之義相參。

或疑本章孔子以天自比。孔子特舉以解子貢“不言何述”之疑,非孔子意欲擬天設教。

【白話試譯】

先生說:“我想不再有所言說了。”子貢說:“夫子不再有所言說,教小子們何從傳述呀!”先生說:“天說些什麼呢?春、夏、秋、冬四時在行,飛潛動植百物在生,天說些什麼呢?”

(二0)

孺悲欲見孔子,孔子辭以疾。將命者出戶,取瑟而歌,使之聞之。

孺悲:魯人。《禮記》云:“恤由之喪,魯哀公使孺悲從孔子學士喪禮。”此次請見,當是另一時事。

辭以疾:孔子不欲見孺悲,推辭有病。

將命者出戶:將命,傳辭者。將孺悲之命來。待其出戶,即取瑟而歌,使之聞之,知非真有疾,俾以告孺悲。孔子既拒之,又欲使知之,孺悲殆必有所自絕於孔子。而孔子不欲顯其短,使無自新之路,故雖抑之,不彰著;雖拒之,不決絕。亦孟子所謂不屑之教誨。

【白話試譯】

孺悲要求見孔子,孔子不肯見,推辭有病。傳命者走出戶,孔子即取瑟彈之,又自和而歌,使將命者聽到,知道孔子沒有病。

(二一)

宰我問:“三年之喪,期已久矣。君子三年不為禮,禮必壞。三年不為樂,樂必崩。舊穀既沒,新穀既升,鑽燧改火,期已可矣。”子曰:“食夫稻,衣夫錦,於女安乎?”曰:“安。”“女安則為之。夫君子之居喪,食旨不甘,聞樂不樂,居處不安,故不為也。今女安則為之。”宰我出,子曰:“予之不仁也!子生三年,然後免於父母之懷。夫三年之喪,天下之通喪也。予也,有三年之愛於其父母乎?”

三年之喪:父母死,守喪三年。時此禮久不行,宰我之問,蓋討論制作,與其存虛名,不若務實行。他日或制新禮,改定此制。非宰我自欲短喪也。

期已久矣:期,讀基,周年義。謂守喪一年已久。或曰:此期字讀期限之期,三年為期已久。下文“期已可矣”之期始讀基。

禮必壞,樂必崩:壞,敗壞。崩,墜失。禮樂行於君子,君子居喪三年,不習禮樂,禮樂將崩壞。

舊穀既沒,新穀既升:沒,盡義。升,登義。一年之期,舊穀已盡,新穀登收,時物皆變,喪期亦即此可止。

鑽燧改火:古人取火,鑽一木為燧,中鑿眼。取一木為鑽,鑽頭放燧眼中,用繩力牽之,兩木相磨,火星飛爆,即成火。此燧木既燃,常保勿熄。一木將盡,另用一木接其火,後薪繼前薪,是謂傳薪。惟傳薪須隨四時改易,另鑽新燧。春用榆柳,夏用棗杏,夏季用桑柘,秋用柞楢,冬用槐檀,一年而周,此謂改火。穀已新,火亦改,故喪期亦一年已可。

食夫稻:古代北方以稻食為貴,居喪者不食之。

衣夫錦:錦乃有文采之衣,以帛為之。居喪衣素用布,無采飾。

於女安乎:女同汝,孔子問宰我於心安否。父母之喪,子女悲哀在心,故食旨未甘,衣采色而心滋不適。哀戚出於自然,乃本此而制為居喪之禮。孔子告宰我,汝若覺心安,自可不遵此制。宰我本普泛設問,孔子教其反求之心以明此禮意。而宰我率答曰“安”,此下孔子遂深責之。

免於父母之懷:子生未滿三歲,常在父母懷抱中,故親喪特以三年為斷。欲報之恩,昊天罔極,非謂三年即可脫於悲哀。此亦即人之仁心。

天下之通喪:謂此三年之喪禮當通行於天下。

按:此章宰我問三年之喪,其意本為討論禮制,當時亦似未有天下通行三年之喪之證。而孔子之責宰我,辭氣之厲,儼若“晝寢”一章。何以孔子對宰我獨異於對其他之門人,不可知矣。

【白話試譯】

宰我問道:“三年之喪,似乎期限太久了。君子三年不行禮,禮將從此而壞。君子三年不作樂,樂將從此而失。而且舊穀喫盡,新穀已收,鑽燧接火之木也都改了。似乎一年之期也就夠了。”先生說:“你親喪一年後即喫稻米,穿錦衣,心上安不安呢?”宰我說:“安呀!”先生說:“你心既覺安,就可如此做呀!君子居此喪期中,正因食了美味也不覺甘,聽了音樂也感不到快樂,在日常宮室中起居,總覺心不安,因此不這樣生活。現在你心若覺安,自可照常生活呀!”宰我出去了,先生說:“予的不仁呀!孩子生下三個年頭,方纔離開了父母的懷抱,那三年的喪期,是天下通行的喪期呀,予是不是也有三年的愛心對於他死後的父母呢?”

(二二)

子曰:“飽食終日,無所用心,難矣哉!不有博弈者乎?為之猶賢乎已。”

博弈皆局戲。博即六博,似後代之雙陸。雙方各六著,共十二棋,先擲著,視其采以行棋。其法今不詳。今人只以擲采為博,則與弈不相類。弈者圍棋。古弈用二百八十九道,今用三百六十一道。

本章甚言人心必有所用。

【白話試譯】

先生說:“喫飽了,一天到晚心沒處用,這真難呀!不是有玩六博和弈棋的嗎?這總比沒事好一些。”

(二三)

子路曰:“君子尚勇乎?”子曰:“君子義以為上。君子有勇而無義為亂,小人有勇而無義為盜。”

尚,以之為上之義。下文君子小人並說,乃以位言。惟前兩句君子字,似不即指在上位者。可見古人用君子小人字,義本混通,初非必加以明晰之分別。

或說:本章似子路初見孔子時問答。

【白話試譯】

子路說:“君子看重勇嗎?”先生說:“君子是看重義的。君子有勇沒有義,則將為亂。小人有勇沒有義,則將為盜。”

(二四)

子貢曰:“君子亦有惡乎?”子曰:“有惡。惡稱人之惡者。惡居下流而訕上者。惡勇而無禮者。惡果敢而窒者。”曰:“賜也,亦有惡乎?”“惡徼以為知者,惡不孫以為勇者,惡訐以為直者。”

稱人之惡:喜稱揚人惡,可知無仁厚之意。

居下流而訕上:訕,謗毀義。舊本無“流”字。居下訕上,可知無忠敬之誠。

勇而無禮:此可為亂。

果敢而窒:窒,塞義,即不通義。果敢而不通事理,將妄作而興禍。

曰,賜也亦有惡乎:或說此句亦子貢語,則“乎”字應作“也”。或說此下始是子貢語,則與“乎”字文氣合。此曰字乃孔子曰。

徼以為知:徼,鈔襲義。鈔襲人說以為己知。

不孫以為勇:孫,遜讓義。人有勝己,不從不讓以為勇。

訐以為直:訐,謂攻發人之陰私。非直而以為直。

【白話試譯】

子貢道:“君子亦對人有厭惡嗎?”先生說:“有的。厭惡喜好稱說別人惡的人。厭惡居下位謗毀在他上的人。厭惡勇而無禮的。厭惡果敢而窒塞不通的。”先生說:“賜呀!你亦有所厭惡嗎?”子貢道:“我厭惡鈔襲他人說話而自以為知的。我厭惡不懂遜讓服從而自以為勇的。我厭惡攻發別人陰私而自以為直的。”

(二五)

子曰:“唯女子與小人為難養也。近之則不孫,遠之則怨。”

此章女子小人指家中僕妾言。妾視僕尤近,故女子在小人前。因其指僕妾,故稱“養”。待之近,則狎而不遜。遠,則怨恨必作。善御僕妾,亦齊家之一事。

【白話試譯】

先生說:“只有家裏的妾侍和僕人最難養。你若和他們近了,他將不知有遜讓。你若和他們遠了,他便會怨恨你。”

(二六)

子曰:“年四十而見惡焉,其終也已。”

本章或說乃孔子勉人及時遷善改過。四十成德之年,至是而猶見惡於人,則無望有善行矣。然此語當是有為而發,惟不知其誰為耳。或說:本章乃孔子之自歎。當是孔子於時被讒也。〈陽貨〉一篇終於此章,見聖道之不行。下接〈微子篇〉,皆仁人失所,及巖野隱淪之士,亦由此章發其端。然孔子自歎,不當用“見惡”字。當以前說為允。

【白話試譯】

先生說:“年到四十,還是被人厭惡,這就怕無望了。”